无锡学院“青衿志行”大学生社会实践团队 ——追溯红色非遗,感悟时代征程

中国非物质文化遗产是中华优秀文化和中华文明的结晶,保护、传承、宣扬,是当今非物质文化遗产的必经之路。无锡学院“青衿志行”团队成员深知纸上得来终觉浅,为了更好地了解惠山泥人的形成过程,感知惠山泥人精巧的工艺制作,实践队员来到无锡惠山泥人厂,亲手体现惠山泥人的制作过程。

于聆听中重温惠山泥人的前世今生

无锡学院“青衿志行”团队成员带着对惠山泥人制作的好奇之心,迈着殷切的步伐,来到无锡惠山泥人厂,实践队员向泥人厂的工作人员说明此行来意。泥人厂的负责人员十分欢迎我们团队的到来,发自内心的表示很高兴惠山泥人能够走进我们青年人的世界并且为我们安排了专门制作惠山泥人的师傅来对我们进行指导,以便我们更好地开展实践,询问问题。泥人师傅首先为实践队员讲解了泥人厂外间陈列的惠山泥人,介绍最原始的惠山泥人就是“泥孩儿”的形象,手中抱着凶兽,意为祈求祥瑞,辟邪除祟。接着泥人师傅详细的讲述了惠山泥人的两大分类——“粗货”和“细货”。师傅表示“粗货”大多为“阿福”的形象,用模具捏制而来,而“细货”的典型代表就是“手捏戏文”,之所以称之“细”,就是因为它连戏文人物身上衣服的褶皱都可以清晰看出,最后泥人师傅为我们介绍如今的惠山泥人有很多不同的形象,功能也不止于只是个简单的摆件。实践队员纷纷表示受益匪浅,对惠山泥人的认识又更上一层楼。

于手捏中感悟惠山泥人的制作魅力

读万卷书,行万里路。再多的精炼文字也抵不过一次亲手的捏制。

在泥人师傅介绍完泥人厂的外间后,实践队员也跟随着泥人师傅开启了捏制惠山泥人之旅。泥人师傅告诉实践队员捏制惠山泥人的原材料来自地下一尺深的黑泥,只有软硬适中的黑泥才可以捏制出惠山泥人。泥人师傅首先教实践队员将手中的黑泥进行揉搓,直到有一个面是平整的为止,实践队员看着师傅的揉搓手法,仔细地揉出一个平整的面,接着就是将这一个面放置在磨具上,泥人师傅讲道先用自己的大拇指在头部位置将黑泥紧紧实实的按下,接着在尾部进行同样的操作,按压紧实后将局部多余的黑泥清除掉,保持平面的光滑完整,稍过一会后,就可以将黑泥从模具中取出来,而这个就是半具惠山泥人。实践队员在泥人师傅的指导下小心地将黑泥从模具中取出,泥人师傅对实践队员做的半具泥人表示肯定和夸赞。最后就是用剩余的黑泥将另外半具身体填充完整,实践队员学着泥人师傅的手法,逐步将另外半具填充完整,泥人师傅补充道可以用毛巾将不光滑的地方擦拭平整,保持完整性。在泥人师傅的悉心教诲下,实践队员都成功的捏制出了自己想要的惠山泥人,实践队员表示亲身的体验远胜于泛泛的文字之谈,希望还能有机会体验惠山泥人的制作。

于观赏中坚定时代青年的责任

人间烟火气,最抚凡人心。或许在进门的一刹那,早已惊起了一片涟漪。在惠山泥人厂的里间,各司其职的泥人师傅都在忙碌的进行着手中的泥人制作。

教我们制作惠山泥人的师傅告诉我们,现在惠山泥人厂中的师傅主要分成两个区——一个是“捏制区”,一个是“彩绘”区。由于泥人厂会收到很多的大批量订单,分成两个区可以更快更高效的完成惠山泥人的制作,形成一个比较系统的产业链。实践队员在进入里间后,都带着崇敬的目光看着每一位细致工作的泥人师傅,在那里除了似有似无的脚步声外,剩下的只有载满敬意的心跳声。

一次简单的观赏,实践队员感受到的不仅是震撼,更是对从事非遗工作师傅的崇高敬意,或许现在的我们并不能做出什么惊天动地的举动,但实践队员坚信青年的力量是无穷无尽的,无锡学院“青衿志行”团队呼吁广大青年将炙热的目光投向惠山泥人,投向国家的非物质文化遗产,在新时代的征程上,宣传非物质文化遗产的历史韵味和文化魅力,让非遗文化绽放出耀眼而绚丽的光芒。

- 作者:无锡学院“青衿志行”大学生社会实践团队 来源:原创

- 发布时间:2023-07-07 浏览:

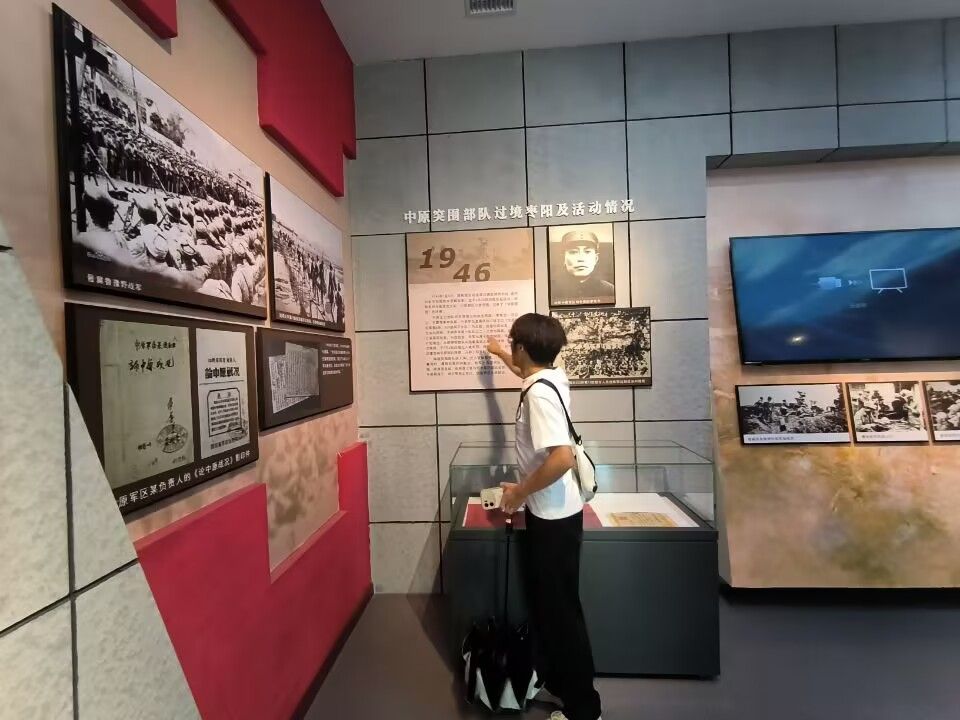

- 湖二师学子探访革命圣地,追寻红色记忆

- 为深入学习贯彻党的二十大精神,也为了纪念党的生日,湖北第二师范学院“拾遗”志愿服务队赴襄阳市烈士陵园追寻武汉红色革命记忆,瞻仰

- 07-11 关注:7

- 宣纸烙画:用耐心锤炼出的高温艺术

- 探寻传统根脉,树立文化自信。为了了解非遗文化,让大家体悟非遗之美,传承古老文化遗产,7月3日,湖北第二师范学院三下乡非遗传承队—

- 07-11 关注:1

- 从山间传来此起彼伏的欢呼声

- 在记忆里的青春,有什么样的声音令你难以忘记?答案:那一定是此起彼伏的欢呼声,雀跃的,跑调的……

- 07-10 关注:1

- 少年学生行

- 睁开睡眼,整理衣衫,精神抖擞,大步向前。晨光耀眼,阳光青年,为了理想,心向蓝天。展现微笑,新的一天。早安,萌芽的小伙伴们。夏日

- 07-10 关注:1

- 用爱萌新芽

- 东方刚刚泛起鱼肚白,太阳一点点从东方,升了起来,温柔的阳光照耀着大地,大地慢慢地苏醒了。远处,那高耸入云的山峰竖立在天边,好

- 07-10 关注:1

- 忆“史”展新华章

- 六点的清晨,太阳在鸡鸣的催促声下,慵懒的伸伸胳膊,微笑着射出第一缕光辉那道金灿灿的线,暖暖的照进房间,把整个房间映成金色照射在

- 07-10 关注:1

- 三下乡之后勤体验

- 走出宿舍门那一刻,又是熟悉的感觉,一股热浪扑面而来,眼镜片瞬间起雾,看着远处照亮一边天的朝霞,困意一扫而空。带着好心情,急匆

- 07-10 关注:1

- 巢湖学院生环学院学子三下乡:用药科普暖民心,助力乡村振兴行

- 前往社区开展用药教育系列活动

- 07-10 关注:8

-

客服QQ:471708534 大学生新闻网©版权所有