大学生新闻网,大学生新闻发布平台

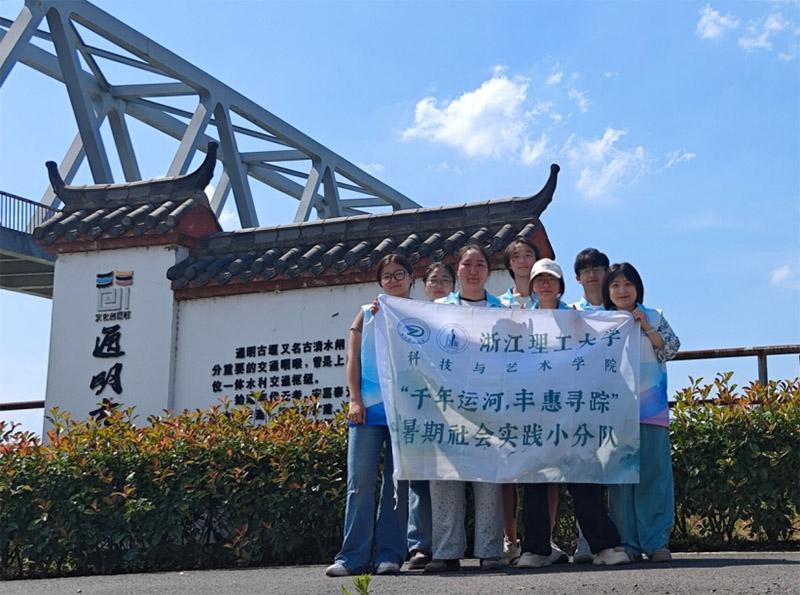

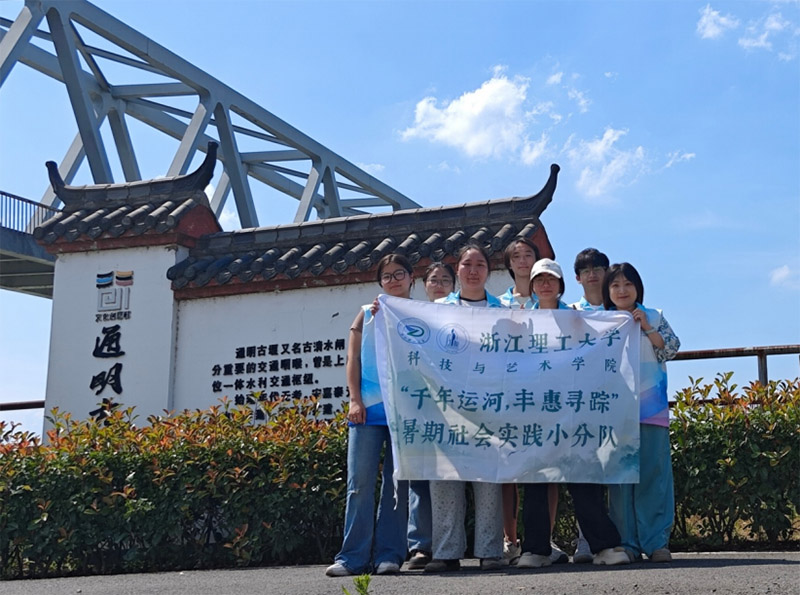

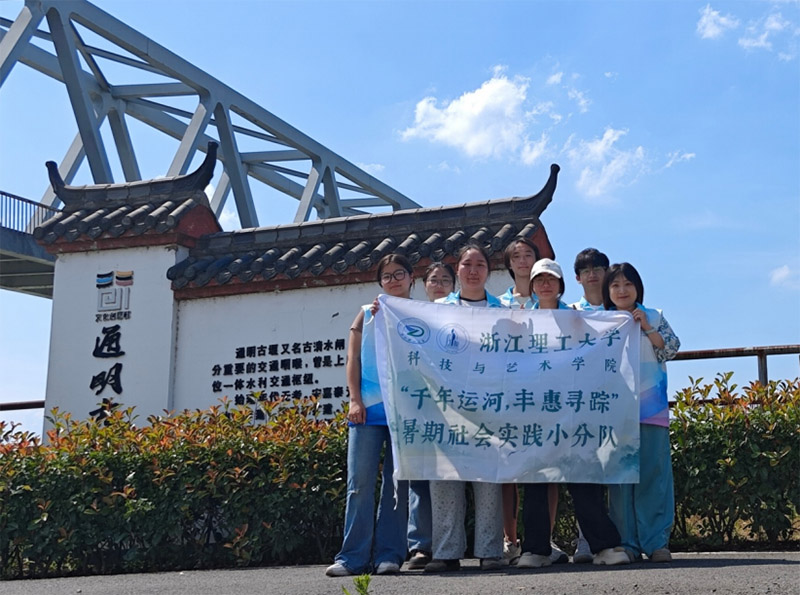

“千年运河,丰惠寻踪”暑期社会实践团队下乡调研进行时——浙理科艺学子探访浙东运河,倾听滨水“民声”

滨水空间是江南乡村的灵魂,是解码古村依水而兴,向绿而美的振兴密码。

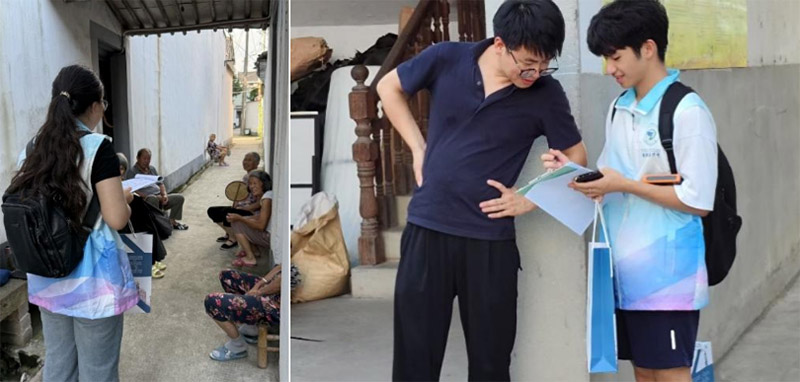

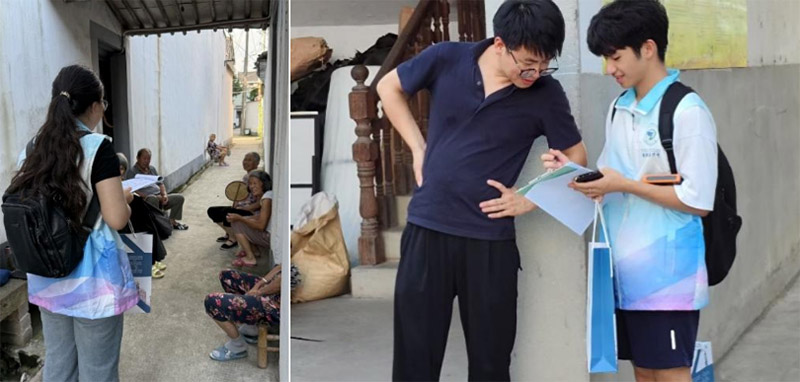

丰惠镇通明村位于浙江省绍兴市上虞区中部偏东的位置,作为浙东运河畔的千年古村,通明村的水网肌理承载着厚重的历史与鲜活的市井生活。6月25日起,一场聚焦浙东运河(丰惠段)滨水空间的暑期社会实践调研在此展开,浙江理工大学科技与艺术学院“千年运河,丰惠寻踪”大学生调研团队深入社区,向沿河而居的村民发放并指导填写精心设计的问卷,系统收集居民对运河水质、滨水景观、公共设施、文化活动等方面的真实看法与建议。此行目标,是为这座“水村”滨水空间的优化发展,采集来自生活最前沿的“民声”数据。 码头沉寂后,谁在倾听运河的涟漪?

码头沉寂后,谁在倾听运河的涟漪?

浙东运河曾深刻塑造了丰惠镇通明村“因河而兴”的城镇格局与市井生活。然而,随着现代陆路交通的迅猛发展,运河的核心运输功能已逐渐让渡于生态景观与文化承载。这一角色的转变,虽为滨水空间注入了新的活力,却也悄然改变了人与水岸之间传统的互动模式。 水岸疏离后,谁在触摸运河的脉搏?

水岸疏离后,谁在触摸运河的脉搏?

问卷调研显示,尽管运河景观带有所美化,但居民普遍反映,快速干道的物理切割、部分滨水步道的断点、亲水设施的不足以及水质卫生问题,无形中削弱了运河空间的整体性。这些因素导致这条千年水道与其滋养的社区之间,仿佛隔着一层“看不见的帷幕”。 记忆消隐后,谁在打捞运河的乡愁?

记忆消隐后,谁在打捞运河的乡愁?

滨水空间割裂背后更深层的隐忧,是水岸功能的历史断层与社区记忆的消隐。浙东运河畔,曾以码头、货栈、临水集市为核心形成的传统生产-生活复合型水岸,随着航运衰落,逐渐被以步道、公园、观景台为主的现代休闲型岸线所取代。如今村民主要利用滨水空间进行休闲活动(如钓鱼)。这种功能的代际更替虽顺应城镇发展需求,却也切断了年轻一代与运河作为“生计动脉”的情感联结。

问卷显示,部分老年居民对承载着交易、洗衣、社交记忆的“老码头”的消失充满怀念。这些记忆性场所或被新建景观覆盖,或因缺乏标识而湮没,导致依托水岸形成的集体记忆与社区认同出现断层。 青年力量赋能:大学生实践团队聚焦滨水空间优化

青年力量赋能:大学生实践团队聚焦滨水空间优化

在对丰惠镇通明村滨水空间完成初步实地探访后,大学生实践团队正紧锣密鼓地整合详实的问卷心声与一手踏勘资料,汇聚青春智慧。他们扎根通明,深入调研,矢志为滨水空间现存的问题,探寻切实可行的优化路径。

丰惠镇通明村位于浙江省绍兴市上虞区中部偏东的位置,作为浙东运河畔的千年古村,通明村的水网肌理承载着厚重的历史与鲜活的市井生活。6月25日起,一场聚焦浙东运河(丰惠段)滨水空间的暑期社会实践调研在此展开,浙江理工大学科技与艺术学院“千年运河,丰惠寻踪”大学生调研团队深入社区,向沿河而居的村民发放并指导填写精心设计的问卷,系统收集居民对运河水质、滨水景观、公共设施、文化活动等方面的真实看法与建议。此行目标,是为这座“水村”滨水空间的优化发展,采集来自生活最前沿的“民声”数据。

浙东运河曾深刻塑造了丰惠镇通明村“因河而兴”的城镇格局与市井生活。然而,随着现代陆路交通的迅猛发展,运河的核心运输功能已逐渐让渡于生态景观与文化承载。这一角色的转变,虽为滨水空间注入了新的活力,却也悄然改变了人与水岸之间传统的互动模式。

问卷调研显示,尽管运河景观带有所美化,但居民普遍反映,快速干道的物理切割、部分滨水步道的断点、亲水设施的不足以及水质卫生问题,无形中削弱了运河空间的整体性。这些因素导致这条千年水道与其滋养的社区之间,仿佛隔着一层“看不见的帷幕”。

滨水空间割裂背后更深层的隐忧,是水岸功能的历史断层与社区记忆的消隐。浙东运河畔,曾以码头、货栈、临水集市为核心形成的传统生产-生活复合型水岸,随着航运衰落,逐渐被以步道、公园、观景台为主的现代休闲型岸线所取代。如今村民主要利用滨水空间进行休闲活动(如钓鱼)。这种功能的代际更替虽顺应城镇发展需求,却也切断了年轻一代与运河作为“生计动脉”的情感联结。

问卷显示,部分老年居民对承载着交易、洗衣、社交记忆的“老码头”的消失充满怀念。这些记忆性场所或被新建景观覆盖,或因缺乏标识而湮没,导致依托水岸形成的集体记忆与社区认同出现断层。

在对丰惠镇通明村滨水空间完成初步实地探访后,大学生实践团队正紧锣密鼓地整合详实的问卷心声与一手踏勘资料,汇聚青春智慧。他们扎根通明,深入调研,矢志为滨水空间现存的问题,探寻切实可行的优化路径。

- 作者:“千年运河,丰惠寻踪”大学生调研团队 来源:浙江理工大学科技与艺术学院

- 发布时间:2025-07-02 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 寻迹大田乡:集美大学“同心筑梦”社会实践队解码非遗与红色基因

- (2025年7月2日),集美大学“同心筑梦”社会实践队踏入大田乡红军小镇,穿梭于非遗传承地、红色记忆馆与古村遗迹间,开启一场沉浸式文

- 07-02 关注:0

- 借笛声叩响豫剧门,以青春探寻传统魂

- 07-02 关注:7

- 听皮影故事玩扭棒创意小课堂

- 07-02 关注:4

- 寻迹祥符 豫韵流芳:探源戏剧瑰宝 传承文化薪火

- 07-02 关注:35

- “千年运河,丰惠寻踪”暑期社会实践团队下乡调研进行时——浙理

- 6月25日起,一场聚焦浙东运河(丰惠段)滨水空间的暑期社会实践调研在此展开。

- 07-02 关注:8

- 启航,追寻西部之光——河南师范大学学子前往西安、兰州开展社会

- 7月2日始,河南师范大学物理学院“西部之光”科技创新实践调研团在张德凯、张浩兴老师的带领下,将奔赴西安、兰州开展为期八天的暑期社

- 07-02 关注:95

- 探寻地质奇观,感悟自然魅力——“同心筑梦”社会实践队走进泰宁

- (2025年7月2日)“同心筑梦”社会实践队踏上探索之旅,走进福建泰宁寨下大峡谷,开启了一场自然与人文交融的实践研学活动。

- 07-02 关注:4

- 茶香沁心脾 文化润心田 —— 食刻出发队探秘宣恩伍台茶叶

- 7月2日,食刻出发队走进宣恩伍台,踏足绿意盎然的茶山,探秘现代化茶叶生产车间,沉浸式领略当地深厚茶叶文化,在茶香与科技交融中,开

- 07-02 关注:86