大学生新闻网,大学生新闻发布平台

“钓”起生态密码:宁波大学生跨界智囊团解码垂钓饵料水污染之谜

一根钓竿、几粒鱼饵,看似寻常的休闲活动,其背后可能牵动着城市水环境的健康密码。6月29日,一支由宁波职业技术学院化工学院分析检验、环境检测、应用化工等专业10余名学生组成的“甬水清源·饵护三江”社会实践团队,将目光聚焦于垂钓饵料对水体的潜在影响。与众不同的是,这支学生团队在实地调研前,先行打造了一支跨学科“智囊团”,为科学探索筑牢根基。

为确保调研的科学性与深度,该团队在行动前精心邀请了来自法学、环境科学、水产学、水处理工程及渔业经济领域的五位校外指导老师,展开系统化“岗前培训”,构建起多维度认知体系:

为确保调研的科学性与深度,该团队在行动前精心邀请了来自法学、环境科学、水产学、水处理工程及渔业经济领域的五位校外指导老师,展开系统化“岗前培训”,构建起多维度认知体系:

法律护航:解析《环境保护法》《水污染防治法》等法规,明确垂钓活动法律边界、饵料污染责任归属及公众环保权责,为后续政策建议提供法理支撑。

法律护航:解析《环境保护法》《水污染防治法》等法规,明确垂钓活动法律边界、饵料污染责任归属及公众环保权责,为后续政策建议提供法理支撑。

环境把脉:深度剖析宁波水环境现状,聚焦核心水质指标、主要污染源及富营养化等突出问题,为评估饵料影响提供宏观背景。

渔业透视:在线解读宁波三江流域渔业资源状况,揭示饵料使用与目标鱼种乃至整个水域生态系统的关联,探究垂钓活动对渔业资源的实际影响。

净化解码:一线水处理工程师详解城市水处理工艺及其局限,量化评估饵料中淀粉、蛋白质等常见成分进入水体后对处理系统的负荷及残留风险。

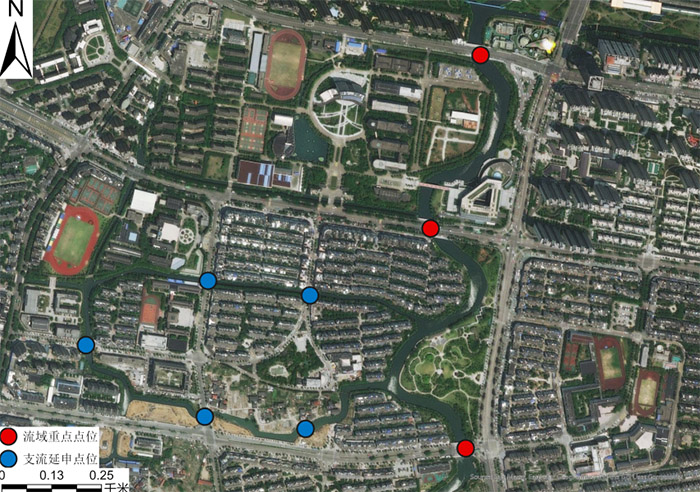

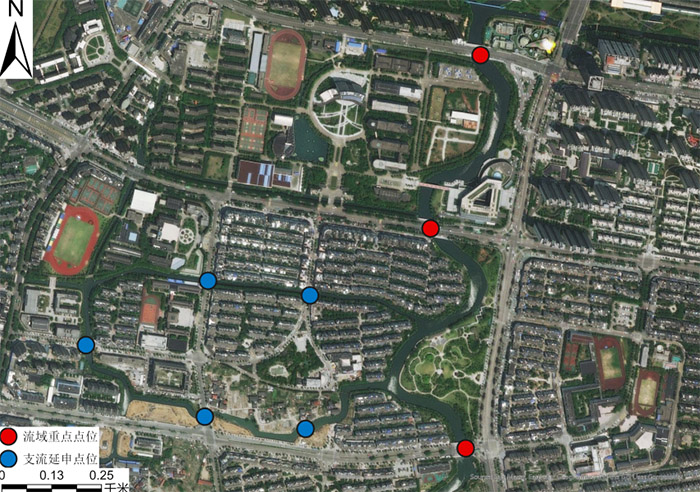

经济核算:剖析饵料产业链经济规模,测算劣质或过量饵料污染导致的长期治理成本、渔业资源损失及休闲价值贬损,探寻环境友好型饵料推广的经济激励点。 在“智囊团”赋能下,团队已制定周密的调研计划:将在甬江典型垂钓区域及上下游科学布设采样点,针对性检测COD、BOD₅、氨氮、总磷及特定有机组分等关键指标;并融合法律、渔业、经济等多维度知识,设计面向垂钓者及渔具店主的深度问卷与访谈提纲。

在“智囊团”赋能下,团队已制定周密的调研计划:将在甬江典型垂钓区域及上下游科学布设采样点,针对性检测COD、BOD₅、氨氮、总磷及特定有机组分等关键指标;并融合法律、渔业、经济等多维度知识,设计面向垂钓者及渔具店主的深度问卷与访谈提纲。

当严谨的专业知识遇见守护水环境的青春热忱,这场聚焦“小饵料、大生态”的跨界实践,正为宁波三江水清岸绿探索科学的注脚。

环境把脉:深度剖析宁波水环境现状,聚焦核心水质指标、主要污染源及富营养化等突出问题,为评估饵料影响提供宏观背景。

渔业透视:在线解读宁波三江流域渔业资源状况,揭示饵料使用与目标鱼种乃至整个水域生态系统的关联,探究垂钓活动对渔业资源的实际影响。

净化解码:一线水处理工程师详解城市水处理工艺及其局限,量化评估饵料中淀粉、蛋白质等常见成分进入水体后对处理系统的负荷及残留风险。

经济核算:剖析饵料产业链经济规模,测算劣质或过量饵料污染导致的长期治理成本、渔业资源损失及休闲价值贬损,探寻环境友好型饵料推广的经济激励点。

当严谨的专业知识遇见守护水环境的青春热忱,这场聚焦“小饵料、大生态”的跨界实践,正为宁波三江水清岸绿探索科学的注脚。

- 作者:“甬水清源·饵护三江”社会实践团队 来源:宁波职业技术学院化工学院

- 发布时间:2025-07-03 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- “钓”起生态密码:宁波大学生跨界智囊团解码垂钓饵料水污染之谜

- 6月29日,一支由宁波职业技术学院化工学院分析检验、环境检测、应用化工等专业10余名学生组成的“甬水清源·饵护三江”社会实践团队,

- 07-03 关注:0

- 寻迹大田乡:集美大学“同心筑梦”社会实践队解码非遗与红色基因

- (2025年7月2日),集美大学“同心筑梦”社会实践队踏入大田乡红军小镇,穿梭于非遗传承地、红色记忆馆与古村遗迹间,开启一场沉浸式文

- 07-02 关注:4

- 借笛声叩响豫剧门,以青春探寻传统魂

- 07-02 关注:8

- 听皮影故事玩扭棒创意小课堂

- 07-02 关注:4

- 寻迹祥符 豫韵流芳:探源戏剧瑰宝 传承文化薪火

- 07-02 关注:36

- “千年运河,丰惠寻踪”暑期社会实践团队下乡调研进行时——浙理

- 6月25日起,一场聚焦浙东运河(丰惠段)滨水空间的暑期社会实践调研在此展开。

- 07-02 关注:12

- 启航,追寻西部之光——河南师范大学学子前往西安、兰州开展社会

- 7月2日始,河南师范大学物理学院“西部之光”科技创新实践调研团在张德凯、张浩兴老师的带领下,将奔赴西安、兰州开展为期八天的暑期社

- 07-02 关注:95

- 探寻地质奇观,感悟自然魅力——“同心筑梦”社会实践队走进泰宁

- (2025年7月2日)“同心筑梦”社会实践队踏上探索之旅,走进福建泰宁寨下大峡谷,开启了一场自然与人文交融的实践研学活动。

- 07-02 关注:4